Biella - Ricordo di una chiesa che non c’è più

Il duomo di Biella che oggi domina l’ampia piazza omonima è un edificio abbastanza recente, che raccoglie l’eredità di un lontano passato, quando la città era piccola e il cristianesimo agli albori. La chiesa più antica dedicata a Santo Stefano fu abbattuta e sostituita dalla chiesa di S. Maria Maggiore (o in Piano) iniziata nel 1402. Anche questa chiesa non c’è più: è stata sostituita nell’ottocento dall’attuale cattedrale, ultimata nel 1926. Il suo interno è molto originale e suggestivo, con affreschi a trompe l’oeil eseguiti da vari artisti, tra cui anche Francesco Gonin, il celebre illustratore del Romanzo manzoniano: le figure sembrano uscire dalla superficie dell’intonaco e l’inganno continua fino a quando ci accostiamo al muro e ci rendiamo conto della sua superficie piatta.

All’interno della facciata del duomo di Biella si trova una lapide scritta in caratteri gotici che ricorda la fondazione di una chiesa… che non c’è più.

- Dettagli

- Scritto da Franciscus

- Visite: 139

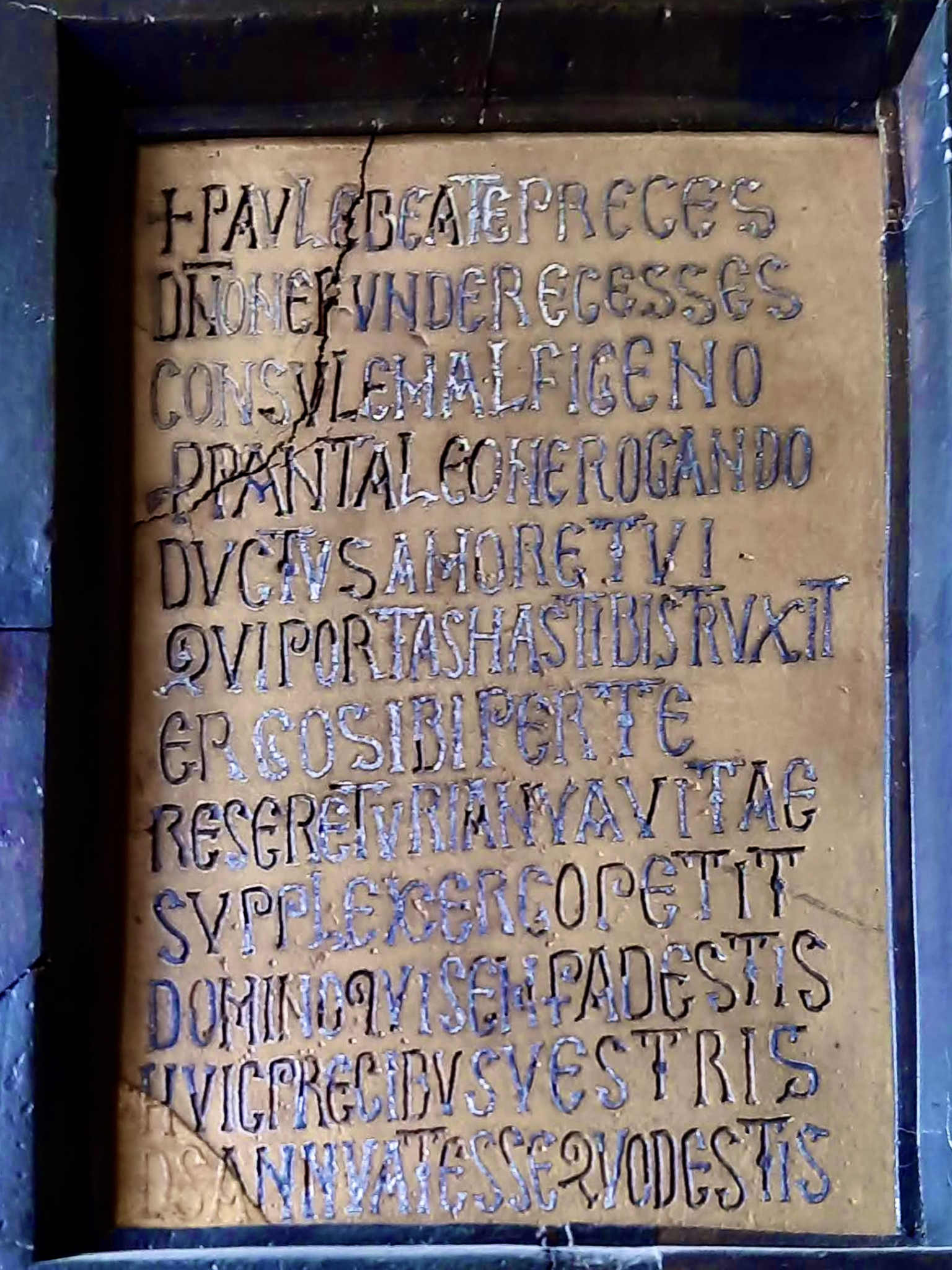

BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA - LA PORTA BRONZEA

A Roma, i pellegrini di questo Giubileo 2025 che si recano in visita alla Basilica di san Paolo attraversano una Porta Santa “doppia”: infatti, alla porta esterna realizzata nel Giubileo del 2000 corrisponde, all’interno della Basilica, una porta millenaria molto peculiare.

La Porta Bizantina venne infatti commissionata da Ildebrando di Soana, abate di san Paolo e futuro papa san Gregorio VII, a Teodoro di Bisanzio, grazie al ricco finanziatore Pantaleone di Amalfi. Ha un enorme valore simbolico il fatto che quest’opera così significativa provenga da Costantinopoli e sia stata conclusa e consegnata ben 16 anni dopo lo scisma d’Oriente (1054), che ha diviso cattolici e ortodossi!

La porta è quasi un mosaico di formelle bronzee decorate con inserti d’argento, che rappresentano i principali misteri cristiani e un considerevole numero di santi, a partire da Pietro e Paolo.

Qui per ora ci limitiamo a leggere le tre formelle scritte in latino, di presentazione, in esametri eleganti, impaginati visualizzando i due emistichi (mezzi versi) di cui sono composti.

- Dettagli

- Scritto da Paolo Re

- Visite: 392

Leggi tutto: BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA - LA PORTA BRONZEA

Cresce la diffusione dell’alfabeto latino

Prima di tutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno seguito il mini corso sulla storia dell’alfabeto appena concluso presso la bella e vivace Biblioteca Accursio, dove la dottoressa Cinzia Rossi accoglie le mie iniziative culturali. Voglio poi segnalare una notizia che mi ha fatto grande piacere: l’uso dell’alfabeto latino si sta estendendo nel mondo, a dimostrazione della genialità di questa invenzione degli antichi Romani. Numerose sono le ragioni di questo successo culturale, che si spiega anche con la sua capacità di adattarsi, con qualche modifica e integrazione, a lingue anche non neolatine.

Tra le prime ragioni della sua diffusione collochiamo sicuramente l’uso di una lingua che ha adottato l’alfabeto latino: l’inglese, lingua franca internazionale e dell’informatica, fondamentale nell’interazione con l’intelligenza artificiale.

Un’altra importantissima ragione è

- Dettagli

- Scritto da Franciscus

- Visite: 358

L'epitaffio di Dioscoro

Percorrendo a Milano corso di Porta Romana, pochi conoscono l'importanza di questa strada in epoca romana, quando la città si chiamava Mediolanum. Infatti questa era la via monumentale, chiamata Via Porticata, che partiva dall’attuale piazza Missori, dove si trovava Porta Romana, una delle porte di uscita della cinta muraria romana, e terminava all’attuale Crocetta. La Via Porticata era stata fatta costruire da Massimiano Erculeo dopo che, nel 286 d.C., divenuto imperatore dell’Impero Romano d’Occidente, aveva trasferito la capitale da Roma a Mediolanum. Volendo dotare la città di tutti i servizi degni di una capitale, promosse la costruzione del Circo, delle Terme Erculee, del proprio Palatium e appunto di questa Via Porticata in direzione Roma che partiva dalla Porta Romana della cinta muraria e terminava con un arco trionfale a tre fornici, che si trovava in quella zona che noi adesso conosciamo come Crocetta. Non a caso, proprio a metà di questa via, il vescovo Ambrogio aveva voluto inserire, come legame alla chiesa di Roma, una nuova costruzione dedicata agli Apostoli, denominata appunto Basilica Apostolorum, con pianta a croce latina, che tuttora è presente come Basilica di San Nazaro in Brolo.

Percorrendo a Milano corso di Porta Romana, pochi conoscono l'importanza di questa strada in epoca romana, quando la città si chiamava Mediolanum. Infatti questa era la via monumentale, chiamata Via Porticata, che partiva dall’attuale piazza Missori, dove si trovava Porta Romana, una delle porte di uscita della cinta muraria romana, e terminava all’attuale Crocetta. La Via Porticata era stata fatta costruire da Massimiano Erculeo dopo che, nel 286 d.C., divenuto imperatore dell’Impero Romano d’Occidente, aveva trasferito la capitale da Roma a Mediolanum. Volendo dotare la città di tutti i servizi degni di una capitale, promosse la costruzione del Circo, delle Terme Erculee, del proprio Palatium e appunto di questa Via Porticata in direzione Roma che partiva dalla Porta Romana della cinta muraria e terminava con un arco trionfale a tre fornici, che si trovava in quella zona che noi adesso conosciamo come Crocetta. Non a caso, proprio a metà di questa via, il vescovo Ambrogio aveva voluto inserire, come legame alla chiesa di Roma, una nuova costruzione dedicata agli Apostoli, denominata appunto Basilica Apostolorum, con pianta a croce latina, che tuttora è presente come Basilica di San Nazaro in Brolo.

- Dettagli

- Scritto da Eugenio

- Visite: 554

Iscrizioni su mosaico pavimentale nella Cattedrale di S. Maria Assunta a Pesaro

Gli scavi eseguiti nella Cattedrale di S. Maria Assunta a Pesaro hanno fatto venire alla luce due pavimenti decorati a mosaico[1], che risalgono a due epoche diverse. Il livello superiore, di età bizantina, risale al VI sec.; quello inferiore, paleocristiano, si trova a circa 2 metri sotto l’attuale pavimento, risale al IV-V sec.

superiore, di età bizantina, risale al VI sec.; quello inferiore, paleocristiano, si trova a circa 2 metri sotto l’attuale pavimento, risale al IV-V sec.

L’intelligente opera di restauro consente di vedere alcune parti delle antiche decorazioni attraverso dei finestroni; l’illuminazione è a pagamento (oggi 1 €); non è facile scattare fotografie a causa dei riflessi e delle traverse di sostegno.

Le notizie d’insieme si trovano a questo indirizzo e non mancano studi accurati di livello scientifico, reperibili anche in rete; il mio personale interesse si è limitato a due iscrizioni che ho potuto vedere, appartenenti allo strato superiore.

- Dettagli

- Scritto da Franciscus

- Visite: 311

Leggi tutto: Iscrizioni su mosaico pavimentale nella Cattedrale di S. Maria Assunta a Pesaro

Pagina 1 di 27